[13]決算と確定申告について

-

その1確定申告の概要と意味

- その2確定申告の手続きで把握すべきポイント

そもそも確定申告とは何?

国民には、固定資産税や住民税、消費税などさまざまな種類の納税義務があり、その一つに所得税があります。

所得税は、1月から12月までの1年間に得たすべての所得を確定して申告・納税しなければなりません。「確定」して「申告」する。だから「確定申告」というわけです。

申告期間はあらかじめ決められており、前年の分を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します(曜日の関係でこれより前後することがあります)。

確定申告は誰がするの?

確定申告をする必要があるのは、個人事業者や賃貸アパートのオーナー、一定額以上の公的年金収入のある人などです。

給与所得者(サラリーマン)は、給与からあらかじめ一定額の所得税が「見込み」で差し引かれており、毎年末に、それが適正であるかどうか(過不足がないかどうか)「年末調整」がおこなわれ精算されます。

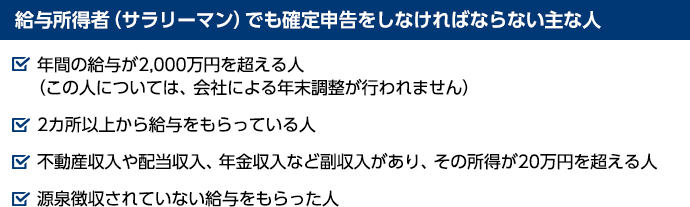

したがって、給与所得者は、基本的には確定申告の必要はありません。ただし、給与所得者であっても、確定申告をしなければならない人がいます。

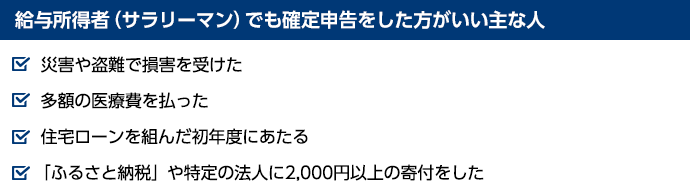

また、給与所得者(サラリーマン)で確定申告が義務ではないものの、年末調整では差し引いてもらえない各種の控除に当てはまる場合、申告すれば払いすぎた税金が戻る可能性があります。

まず納税額が決まる仕組みを知っておく

確定申告をする場合は、所定の書式の申告書を受け取り、それに記入していくことになります。しかし、書類の書き方の前に、納税額がどのように計算されるのか、その仕組みをまず知っておきましょう。そうすれば、書き方が理解しやすくなります。

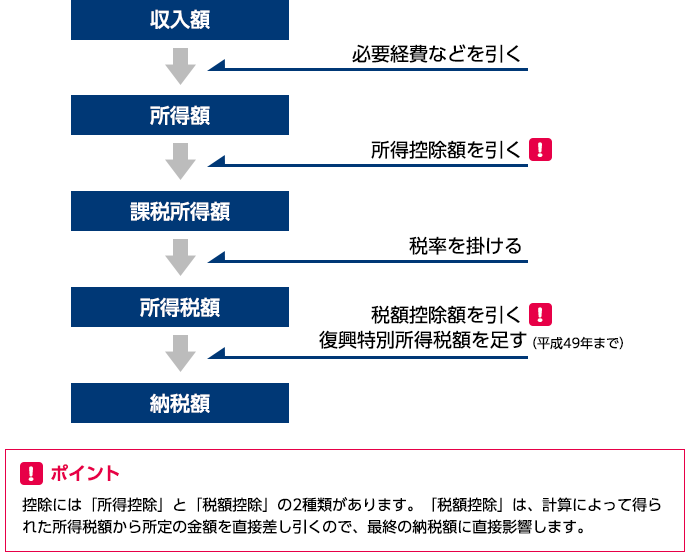

納税額はこのように計算されます

税務上、収入と所得は別のものです。お店などの場合、総売上が収入で、そこから経費などを引いたものが所得になります。税金は、収入額に対してではなく所得額に対してかかるので、まずは「所得額」を計算することが必要です。

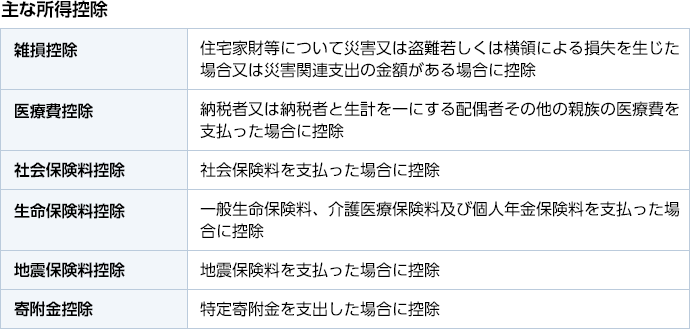

次に所得に対してはさまざまな所得控除があり、その金額を差し引くことができます。その結果出てきたものが「課税所得額」です。

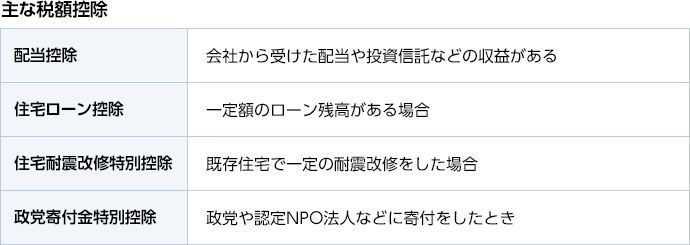

また控除については、上記の所得控除と別に、税額控除があります。これは、所得額に税率を掛けて求められた「所得税額」から差し引けるものです。この結果に「復興特別所得税」を足すことで、最終的な「納税額」となります。

仕組みが分かれば「確定申告」は簡単です

収入からさまざまな経費や所得控除額を引いた課税所得額に税率を掛ければ所得税額が出てきます。さらにその金額から税額控除分を引けば、納税額が示されます。この流れを頭に入れておきましょう。確定申告書類の記入がラクにできます。

確定申告は、今は必要がないという人でも、医療費の支出が多かった年などに税金の還付を受けるために有効です。ぜひ基本を覚えておくとよいでしょう。