定年をむかえる際、継続雇用を選択することも珍しくない現在、引き続き給与をもらえるといっても、受け取った金額と年金だけでは、まだまだ生活資金には不安を感じる方もいるかもしれませんね。

そこでぜひ覚えておきたいのが「高年齢雇用継続給付」です。要件を満たすことで、継続雇用や再雇用において給付金がもらえますので、損をしないように、しっかりと押さえておきましょう。

定年後も働きたい!定年前と定年後の違いとは?

「人生100年時代」という言葉をさまざまな媒体で見聞きするようになりましたが、長い人生の中で定年後も働き続けたいと考える人が増えています。

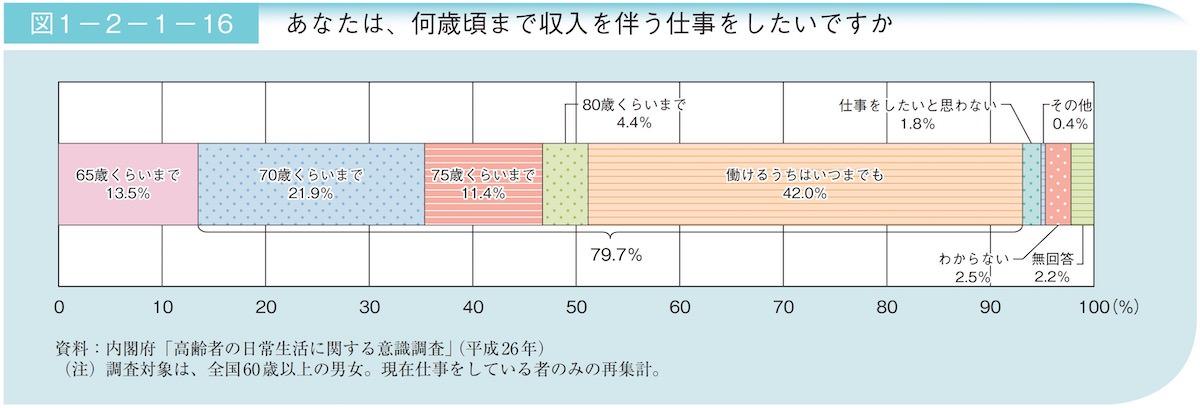

例えば、内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」では、現在仕事をしている60歳以上のうち約4割の人が「働けるうちはいつまでも働きたい」と回答しています。70歳くらいまで、もしくはそれ以上との回答も合わせると、8割近い人が定年後も就業意欲を持っていることが伺えます。

関連記事

・定年後も再び仕事を始める方法!65歳を超えても現役

・老後に取る資格は「介護系」が人気!仕事や暮らしに役立つ介護の資格とは?

・人生100年時代!老後の必要資金2,000万円!?年金に頼らず老後を楽しむための節約術

引用元:令和元年版高齢社会白書

国からも「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」によって、「定年の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかを義務付けされています。

しかしうまく就労できたとしても、定年前と定年後では形態や給与などに変化が生じます。

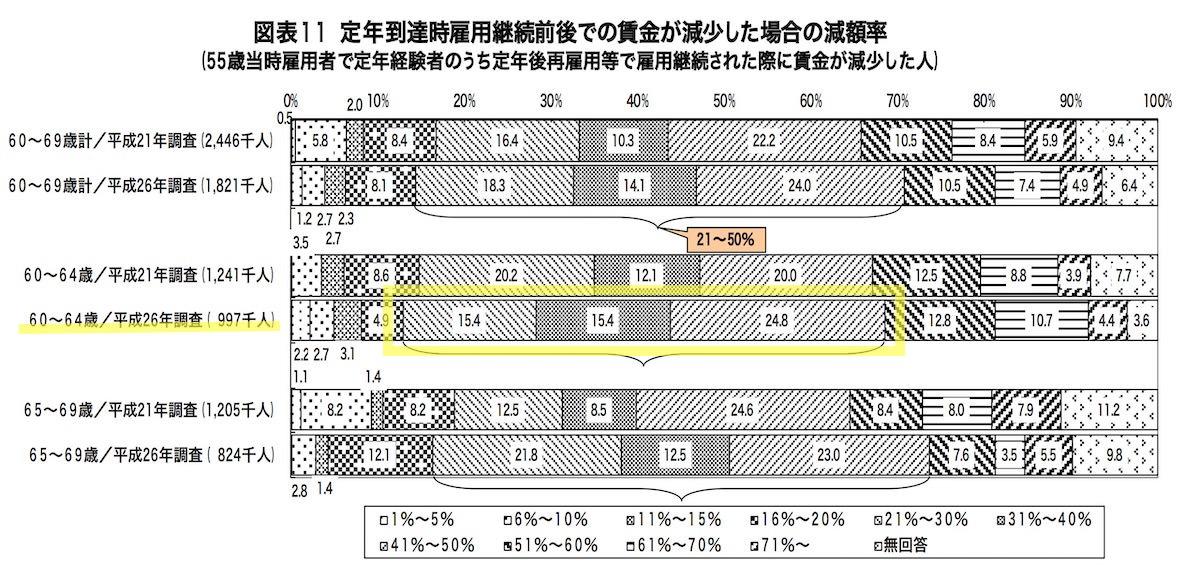

再雇用された人の賃金の減少率

今までの経験とスキルがあれば、再雇用されても給料は変わらないと思いがちですが、再雇用後の給与は想像以上に減少します。

平成26年に行われた労働政策研究・研修機構の調査によると、60代前半では給与が20~50%程度減額した人が大半を占めており、7割以上減った人も4.4%いました。

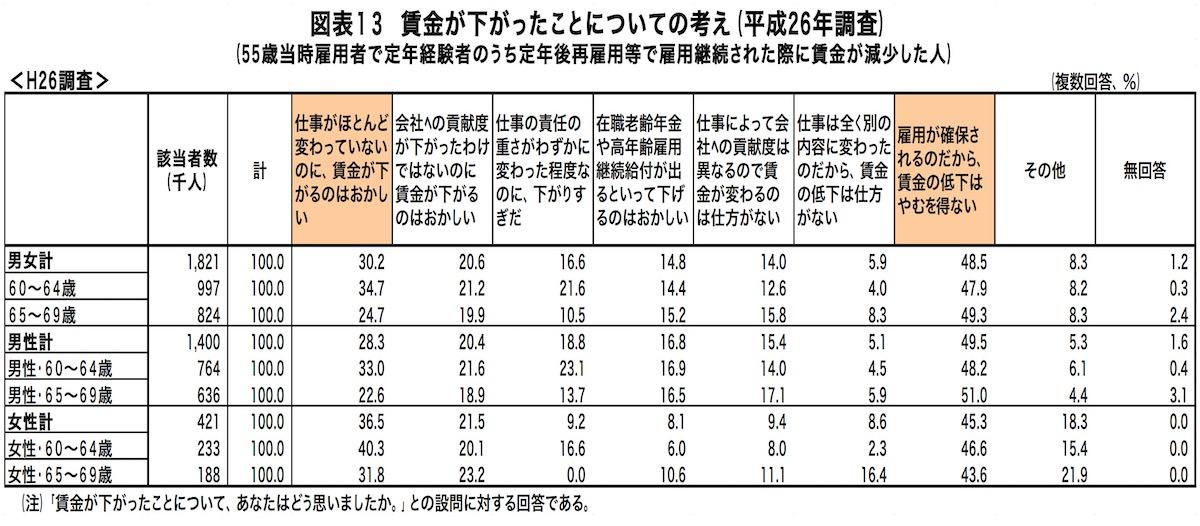

こうした賃金低下について「雇用が確保されるのだから、賃金の低下はやむを得ない」と納得する人はおよそ半数の48.5%でした。

一方で「仕事がほとんど変わっていないのに、賃金が下がるのはおかしい」と回答した人が30.2% 、「会社への貢献度が下がったわけではないのに賃金が下がるのはおかしい」とした人が20.6%おり、納得していない人も同程度いるのが現状です。

再雇用時の労働条件の違い

また賃金以外にも、定年前と定年後では再雇用時の労働条件の違いがあります。

雇用形態の変化

定年前の雇用形態は正社員が一般的ですが、定年後の契約では、嘱託社員、パート社員、契約社員などに変わる可能性があります。そのため、口頭だけでなく、書面でも定年後の雇用形態をチェックする必要があります。

また、再雇用制度(定年時に一度退職し、再び契約を結ぶ)と、勤務延長制度(退職せず、雇用が継続する)の違いについても理解しておきましょう。

契約期間

正社員の場合は一般的に無期雇用ですが、再雇用の場合は契約期間が1年単位などの有期雇用である場合があります。

業務内容の変化

正社員のときと比較して、責任の範囲や業務の密度が変更される場合があります。再雇用契約時には口頭と書面でしっかりとチェックしておきましょう。

保険

原則として、定年後も社会保険には加入する必要があります。再雇用後に給料が下がった場合は保険料も変わりますので、金額の確認が必要です。

60歳以降に検討したい2つの給付金制度

上述の通り、定年前と定年後とではあらゆる労働条件が変化します。こうした変化の中で、特に60歳以降も働き続けるときの賃金低下を補うための制度として「高年齢雇用継続給付」があります。

「高年齢雇用継続給付」とは、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給される給付です。

高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。

この高年齢雇用継続給付には以下の2種類があります。

- 高年齢雇用継続基本給付金

- 高年齢再就職給付金