生産緑地の「2022年問題」が注目されおり、対策として転用や売却を検討されている人も少なくありません。しかし農業を辞めず、更新して「保持」するという解決策もあります。

生産緑地の分布と経緯について

日本全国における生産緑地の面積は14,000ヘクタール程度。東京ディズニーランド・ディズニーシーを合わせた面積で、約140個分にもなる広さです。

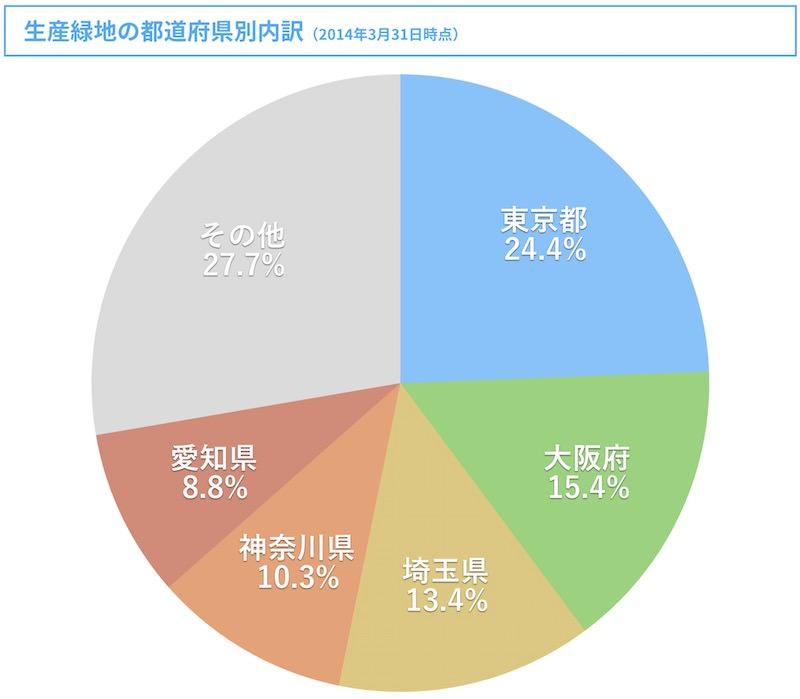

生産緑地は都市部に集中しており、うち25%が東京。埼玉県・千葉県・神奈川県も合わせると、57%の生産緑地が集中しています。

生産緑地は東京23区のうち11区にあり、内訳は以下のとおりです。

単位:万㎡

| 平成5年(1993) | 平成27年(2015) | 割合(2015) | 減少面積 | 減少率 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 練馬区 | 249.9 | 187.1 | 43.7% | 62.8 | 25.1% |

| 世田谷区 | 147.8 | 91.1 | 21.3% | 56.7 | 38.4% |

| 江戸川区 | 44.9 | 36.9 | 8.6% | 8.0 | 17.8% |

| 杉並区 | 48.6 | 34.7 | 8.1% | 13.9 | 28.6% |

| 足立区 | 41.2 | 33.2 | 7 8.1% | 8.0 | 19.4% |

| 葛飾区 | 32.0 | 26.9 | 6.3% | 5.1 | 15.9% |

| 板橋区 | 14.8 | 10.8 | 2.5% | 4.0 | 27.0% |

| 中野区 | 5.5 | 2.4 | 0.6% | 3.1 | 56.4% |

| 目黒区 | 4.5 | 2.6 | 0.6% | 1.9 | 42.2% |

| 大田区 | 3.0 | 2.3 | 0.5% | 0.7 | 23.3% |

| 北区 | 0.6 | 0.3 | 0.1% | 0.3 | 50.0% |

| 区部合計 | 592.8 | 428.2 | 100% | 164.5 | 27.8% |

引用元:『東京23区内の生産緑地の価格は1㎡あたり220円』 | 仲介手数料無料、半額の不動産売買、マンション売却・購入のREDS(レッズ)

生産緑地の2022年問題の背景

生産緑地法により課せられていた営農義務が、1992年から30年経った2022年には義務が解除され、自治体へ買い取りを申請できるようになります。しかし、今の自治体の財政状況からは買い取りは難しく、多くの場合は生産緑地の指定が外れた土地(宅地農地という扱い)となると予想されています。

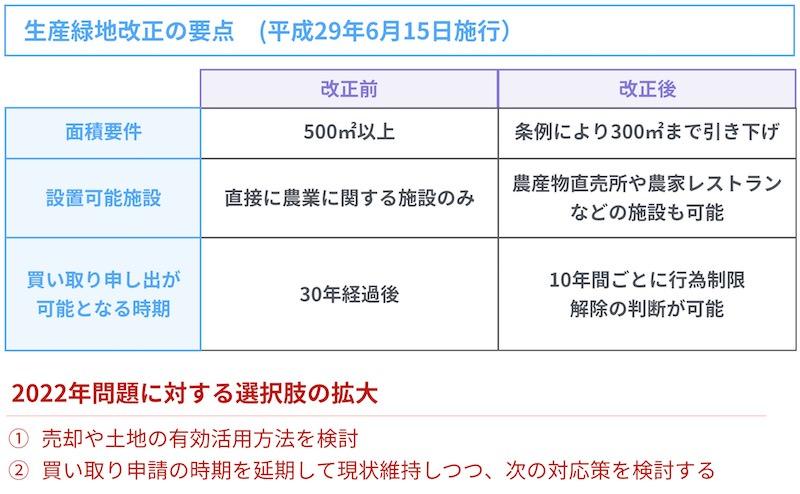

2022年に生産緑地を更新し保持することも可能ですが、更に30年の縛りが発生してしまうため、悩まれるところでした。この状況に対応するため平成29年の通常国会にて、生産緑地の買い取り開始時期を延期するという法改案が可決し、10年毎の延長が可能になりました。

また、改正された法案では設置可能な施設の変更がありました。今まで生産緑地内では農業を行うことしか許されておらず、必要最低限の施設設置しか認められていませんでした。今後はレストランや農産物直売所などの施設設置が認められ、生産緑地を「保持」したままでも柔軟に活用できるようになります。

保持することのメリット

面倒な手続きをしなくて良い

生産緑地の転用・売却手続きには手間と時間を要します。

まず、指定を解除するために「自治体へ買い取り申出」「自治体の買い取りの可・不可通知」「取得者の斡旋(あっせん)」を経て、それでも買い手が見つからなかった場合にのみ、指定が解除されます。転用するためには更に「転用の手続き」があります。

税制優遇を受けられる

生産緑地として指定されている土地を保持し続ければ、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予制度などの優遇を受け続けることができます。

今後賃借できる可能性も

2017年9月の日本経済新聞によると、農林水産省と国土交通省が都市部の生産緑地を維持するための対策として「硬直的な土地の貸し借りの仕組みを柔軟にして、企業やNPOが借りやすくする」といった内容を検討しているとのことです。

この内容が実現すれば、安い固定資産税のままで貸せるため、保持するメリットが高くなりそうです。自分で営農するのが難しくなった場合でも活用できる方法として有効かもしれません。

参照元:生産緑地の2022年問題、「売却」だけではなく「賃借」できることに

新しいビジネスモデル:農業体験農園

生産緑地の活用方法のひとつとして「農業体験農園」が話題となっています。

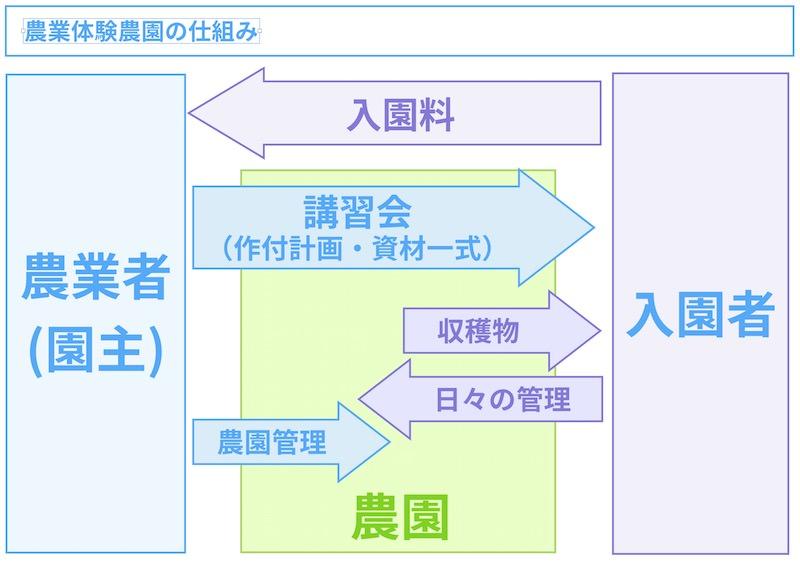

農業体験農園は、農家(園主)が地域住民(入園者)に農作業の講習・体験をしてもらい、その報酬として入園料を受け取るビジネスモデルです。

入園者は、農業者から実技指導を受けられるうえに高品質な農作物を収穫できるとあって、少しずつ認知が増えています。園主にとっても、営農主体は自身にあるため、相続税納税猶予制度が適用できる仕組みとなっています。

保持することのデメリット

自分で農地の管理を続けることになりますが、年齢や健康面から困難になる場合も考えられます。

貸す場合は、借り手探しや、契約後の賃貸借契約の管理もしなくてはなりません。また、軽減されるとはいえ、固定資産税もかかります。

生産緑地の指定を更新すると、30年(上述した生産緑地改正後は10年)は継続していかなければなりません。今後の見通しをたてた上で、継続的な収益が期待できないなら、売却を考えても良いかもしれません。

まとめ

2022年問題については政府も危機感をもっており、平成29年に法改正がありました。もしかしたら今後も税制面での優遇など更なる改定があるかもしれません。

2022年までまだ少し時間があります。今後の動きに応じて柔軟に対応できるよう、小まめな情報収集を行い、自分が納得できる方法をみつけましょう。

特集:生産緑地の2022年問題

第1回:生産緑地とは何か?概要と現状、今後の展望について考える

第2回:生産緑地の2022年問題の概要と予想!都市部の不動産価格は大幅に下がるのか

第3回:生産緑地の2022年問題に対する解決策【転用・売却編】

第4回:生産緑地の2022年問題に対する解決策【保持編】