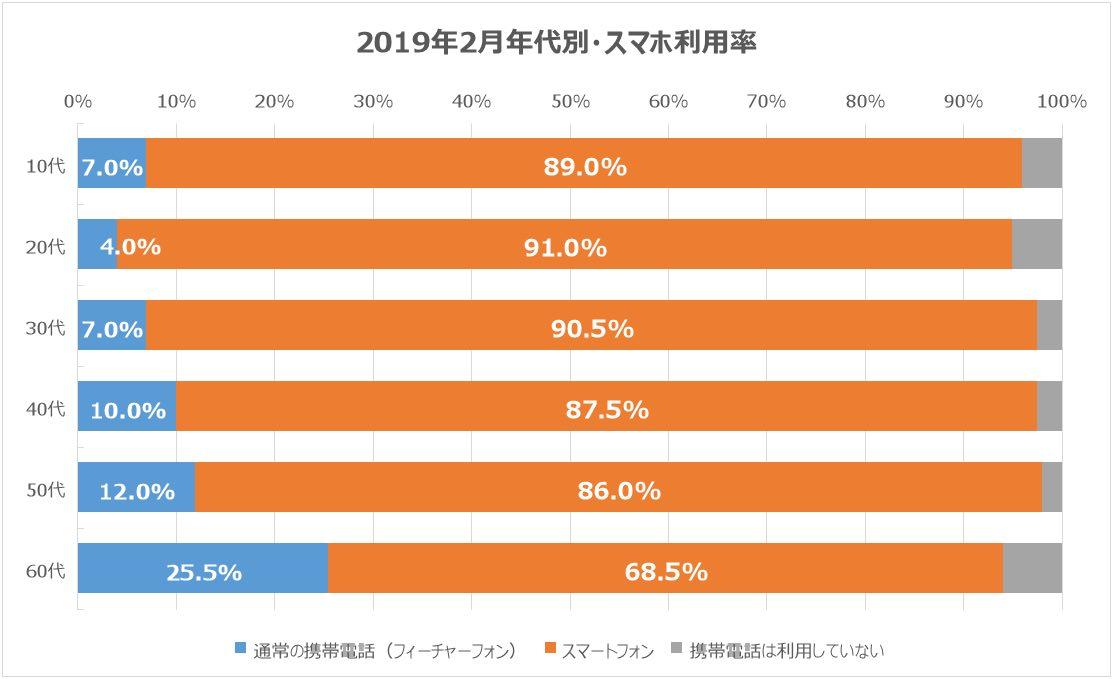

若い世代だけでなく、シニア世代の間でも一般的になりつつあるスマートフォン(以下、「スマホ」)。

しかしスマホは以前の携帯電話(通称:ガラケー)に比べると操作や仕組みが複雑で難解な傾向があり、それによって思わぬトラブルに巻き込まれるリスクも高くなっています。

そこで今回は、高齢者がスマホを持ったときに起こるトラブルの代表的な6つのケースと、その対処法について紹介します。

高齢者に起こりがちなトラブル6選

1.購入時に必要のないオプション・機材まで契約してしまう

スマホを契約しに行くと、オプションサービスの追加契約や、タブレット端末やポケットWi-Fiなどを加えたセット販売についての説明をされることがあります。

「期間限定価格だから」「オプションをつけておくと安心だから」という言葉に流され、十分な説明を受けないまま契約を結んでしまう高齢者が多くいますので要注意。

場合によっては「契約時にのみオプション契約が必要で、不要であればご自身で契約を解除してください」と案内されることもあります。

本来ならば必要のないオプションをつけたり、契約の解除をし忘れた結果、月々のスマホの使用料金が高額になってしまうといったトラブルがあります。

2.気付かず有料アプリなどに課金してしまう

スマホで利用するアプリ(アプリケーション:ゲームやメール、音楽プレイヤーなどのソフトウェア)の中には、インストール時に料金を支払うタイプもあれば、機能を追加するために料金を支払うタイプ、あるいは月額の利用料金を支払うタイプがあります。

こうしたアプリの課金体系や料金システムの仕組みをキチンと理解できていないことが原因で、流されるままに購入・課金をしてしまい、あとから高額な請求を受けて初めて気づくというケースがあります。

3.通話を切り忘れてしまう

家族や友人と2〜3分程度の短い時間で電話したつもりだったのに、実はお互いの電話が切れておらず、数時間分の通話料金が掛かってしまった。そんなトラブルも実際にあります。

スマホでの通話を終わるときには、通話を終了するためのボタンをタップする必要があります。しかし操作に不慣れであったり、仕組みを理解していないことで、このようなトラブルにまで発展してしまうことがあります。

関連する事例として「定額制で通話し放題の契約をしていたはずなのに、高額な料金を請求された」といったトラブルもあります。

契約内容が複雑なためにキチンと理解ができておらず、通話し放題になる条件を満たせていないことが原因でした。

4.購入したにもかかわらず使用しない

スマホを購入したにも関わらず、結局ほとんど使わなくなってしまい、月々の契約料ばかりを支払っている高齢者もいます。

その原因には「操作方法が分からない」「覚えられない」「日常生活のなかで、メールやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス:FacebookやInstagram等)機能を使う機会がない」「外出しないので家庭用電話機で用事が済んでしまう」といった声が挙げられています。

5.詐欺やトラブルの危険性をともなう

スマホを使用していると、オレオレ詐欺のような電話を介した詐欺のほか、メールでの架空請求、インターネットを利用した時に表示されるフィッシング詐欺、不正なアプリのダウンロードによるウイルス感染など、さまざまな詐欺やトラブルにあう危険性があります。

高齢者の中には、こうした詐欺やトラブルに気付かないまま対応してしまい、被害にあってしまう人がいます。

6.デジタル遺品の処理に困る

高齢者のトラブルにとどまりませんが、最近ではSNSアカウント・通販や有料会員サイトのアカウントなど、故人の所有するデジタル機器やインターネット上に残したデータである「デジタル遺品」の処理によるトラブルも増えています。詳しくは下記の関連記事をご覧ください。